回顧台灣文學史,早在1930年,陸續有黃石輝、郭秋生等人先後提出以「台灣話文」寫作「鄉土文學」之說,造成了兩種「白話文」支持者之間的論戰,引起有關台灣話文標記法及書寫技術細節的探討。此「鄉土文學」指的是台灣文學裡的一個主張以本土為主的文學傾向之意。但論戰之前,「台灣文學之父」賴和即已嘗試以漢文轉寫台灣話矣。

賴和曾於1935年,寫了〈一個同志的批信〉,嘗試以台灣話文寫作,但由於台灣話新字的問題並沒有解決,這樣的作品被批評為「很難懂」,於是賴和就轉寫舊形式的歌謠體了。到了1937年,中日全面宣戰,日本殖民政府全面禁止漢文,所謂的「台語寫作」更不得不夭折了。國民政府遷台後,國語政策雷厲風行,台灣人作家和戰後來台的中國人作家一律皆以「普通話」來寫作。然而由鍾肇政發起、組織的台灣本土作家們主張,台灣文學有台灣文學的特色,這特色重要的一環即為「方言」,問題在於作者肯不肯花心血來提煉台語,化粗糙為細緻,以便應用。

至1977年的鄉土文學論戰,雖然屬於「中國民族主義」和「西洋現代主義」的對抗,與1947年至1949年間在《新生報》「橋」副刊上展開的台灣文學之定義論爭相較,在意識型態上略有不同,但是在實踐上,語言問題方面大體回歸寫實主義的書寫模式,方言書寫顯然有著更為明顯的涉入,作品中使用大量閩南語詞彙及句型,對於打破以普通話做為敘事語言中心的一統局面,有著不可忽視的影響,只不過其基本精神還是以普通話為主,閩南語為輔。進入八○年代,隨著「台灣意識」逐漸成為知識分子熱烈討論的話題,語言的問題再度受到重視,「台語」文字化與「台語文學」的創作便成了台灣文化(學)界某些角落的重要課題。

關於台語的寫定,始終存在著不少觀念的差異與實際作法上的不同,譬如鄭良偉主張漢(文)羅(馬字)雙用,洪惟仁則主張全用漢字,林央敏更大膽地提出「完全脫離漢字」,「改以拼音字書寫台語」的說法。直到2003年,尚有陳癸淼、呂興昌等學者在報章撰文討論台語文字寫定的問題,可見形成文化共識之不易,而未來學界針對此一問題的持續爭議論述,也是可以預見的。

此外,亦有主張不論敘述或對話,都應以台語來寫者。其實,要作家立刻放下熟稔的創作工具而改用不順手的新的表達工具,必然對文學發展造成阻礙,是以前述的作法並不足取。而本土語的整理、辨正、統合,都非短時間內所能解決,從語言學的實用角度言,語言具有變動不羈的特性,是以文評家彭瑞金認為,本土文學宜暫時拋開語言的糾葛,著眼於文學內在本土意識與精神的建設,且本土語應該是一種向前看的語言,不只是復古尋根的語言,就現實的層面來說,把河洛話、客家話、各族原住民話、北京普通話混雜使用,形成被普遍接受的台灣新語言,不但可以解決當前台灣住民語言前途的心結,恐怕還可連帶解決語言以外的許多問題。

學者廖咸浩也說:「閩南語若要文字化產生書寫文,無可避免一定要放開心胸,在標準化的同時,自普遍話、其他漢語方言,以及文言文中吸取養分,一如西歐諸國語文持續的自拉丁文、希臘文,以及鄰國語文中吸取養分(『目屎』之類的詞彙,在可以想見的未來,應該都不可能成為正式書寫文)。」許極燉教授則提出,為了要注音和拼寫漢字寫不出來或不好寫的台語詞,不妨運用羅馬字來協助,正如日本人之運用漢字和假名,實有異曲同工之妙。對此,李瑞騰教授認為,台語的書寫實不能不仔細去考慮讀者的接受情況,說:「我們不擔心變,只期待變得更好,而要使之更好,在對應的態度上,一定得開放、寬容;在方式上,則需從民族情感、國家立場、地區特性等多方面,以嚴肅、客觀的學術方法去處理有關的歷史和現實問題。」這樣也才可能有一個良性的發展,其說堪稱公允。而可以肯定的是,重視本土語言的書寫,的確具有反華語沙文主義以及保存本土語文的時代意義。

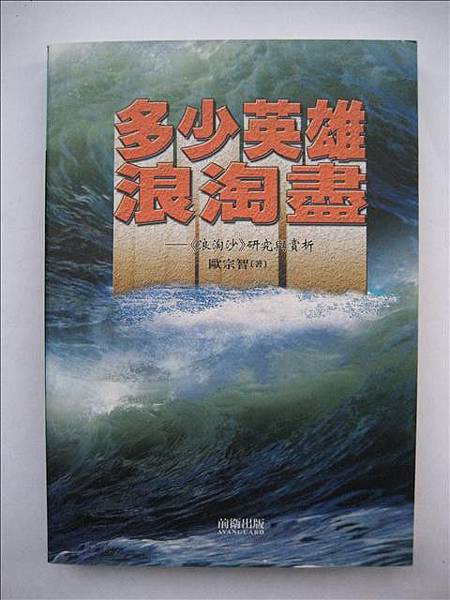

從言文合一的工具性立場,到文學語言的藝術建構,台灣現代文學的語言問題在複雜的政治因素主導下,始終缺少自由發展的空間,自然也壓制了語言本身的活潑性。事實上,語言、文字是凝聚民族認同的重要因素,文學與土地、與社會、與文化都無法分開,且唯有本土性的語言才能夠將文學的「原味」充分呈現出來。有鑒於此,向來重視族群、省籍、身分、認同等等糾葛問題的東方白,創作大河小說《浪淘沙》時,事先投注心血,整理了很多本土語言,如同韓子雲《海上花列傳》之寫定蘇白的工作,大大減少了後人作蘇白文學的困難,東方白《浪淘沙》之寫定台語的工作,也大大減少了後人寫作台語文學的困難,同時《浪淘沙》在人物語言表現上,取得了不容忽視的成就,值得有志者進一步探究。

留言列表

留言列表